執筆:2009年5月21日

本日はスルガヤ(ダマスカス郊外県)での第1回の講習に行ってきました。

場所はスルガヤの農業試験場。今回は講習といっても、私の講習のためだけ…というわけではなく、スルガヤの普及所で開催しているファーマーズ・スクールに相乗りさせれもらう形での開催です。普及員は要素欠乏や病害虫防除の講義をしていました。

シリアは乾燥した気候のせいか、日本ほど病害虫は多くありません。私がわかる範囲だとアブラムシやカイガラムシのような害虫が多発しているような感じです。

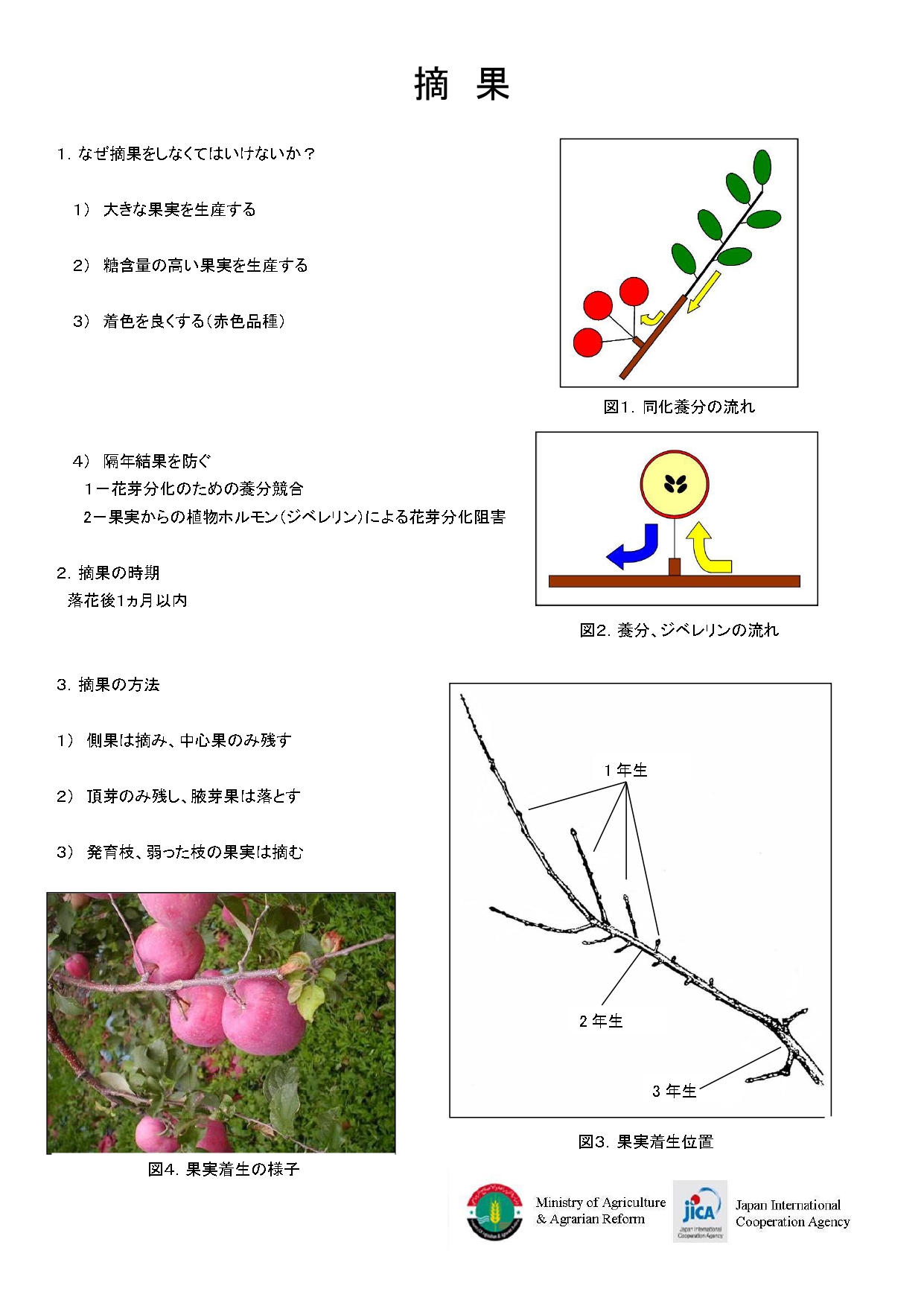

本日のテーマは摘果。これは講習で使った資料の日本語バージョンですが、最大の目的はなぜ摘果が必要なのかを知ってもらうこと。シンプルにわかりやすく!を心掛けました。

というものの、シリアでは摘果を行いません。むしろやろうとするとハラーム!(ありえない!)と怒られます。単純に収量が減ってしまうと思っている人もいますが、中には生きているものを摘むなんてイスラムの教えに反している、と考える必もいるようです。

摘果が世界的にスタンダードなのかはわかりませんが日本では必須、そして日本と近い栽培環境にあるシリアであればやるべきだという私の考えです。

専門用語のアラビア語も調べ、セリフも書き万全の態勢で臨んだはすなのですが、いざ本番になると緊張で頭が真っ白。調べた言葉も出てきませんし、しゃべったところで発音が悪いのか首を傾げられます。それを見かねたサーレヘが後半は代わりに全部しゃべってくれました。

講義に続いて、畑での実技指導。今回はとりあえず頂芽果の中心果だけ残してあとは落としてしまうこと、つまり側果は全落とし、腋芽果は中心果も含め全落としで指導しました。本来であれば着果量を見てもっと落とさなければいけませんが、そこまで落としてしまうとさすがに嫌がるだろう…という懸念と、そもそも花芽が少ないことや、品種も早期落果があるスターキングだったので控えめの摘果指導にとどめました。

とはいっても、なかなかやりたがらないシリア人。ここでもサーレヘが大活躍で、こうやるんだよ、とにかくやってみよう、と積極的に進めてくれました。本当に感謝です…

そんな感じで何とか無事に終えることができた第1回目の講習。課題はたくさんありましたが、やっと青年海外協力隊のような活動をできた…と充実感もありました。なんとか成功させて技術を定着させたい!と思います。