執筆:2009年6月10日

※青年海外協力隊で活動していた当時のブログから記事を移行しています。

徐々にブログ更新が波に乗ってきたのですが、気づけば活動について全く書いていませんでした。しかし今が一番波に乗っています。今年始めることができた「絵入りりんご生産技術普及プロジェクト」を中心にダイジェスト版ですがざっとまとめて書いてみたいと思います。

2007年11月、配属先であるナシャビエ灌漑試験場に赴任。最初に言い渡されたのは、「お前に何ができるのか、1ヶ月やるからアラビア語でレポートを書いてくれ。」 12月、自分ができることをリストアップし、レポートを提出。 写真は赴任当初、試験場作業員と。

2008年1月、その中でアイマン(私のカウンターパート)が選んだのが「りんごの袋かけ」について。レポートに書いたものの、私はあまりやりたいとは思っていませんでした。しかしシリアには無い技術であること、短期間で結果が出せることなどを理由にアイマンが選んでくれました。当時は若干不満でしたが、今になってそれが賢明な選択であったことに気づきます。 写真は試験場で雪が降ったときにみんなで記念撮影。

2008年3月、スルガヤ試験場(ダマスカス郊外県のりんごの産地)でも試験を行うことが決まる。ナシャビエ灌漑試験場にもりんごがありますが、そもそもナシャビエはりんごを作るような環境のところじゃありません。ということでスルガヤ試験場でも試験を行うことが決まりました。 写真はスルガヤ試験場の相方、ワファ。

2008年5月、試験開始。まずは摘果から始めたのですが、これには「ハラーム!」(ありえない!)とずいぶん文句を言われました。

とはいっても本来の要請内容である、節水灌漑農業技術の試験や普及も試行錯誤しながらやっていましたが鳴かず飛ばずでなかなかうまくいきません。何しに来たんだろう…と若干もやもやし始める時期です。

2008年9月下旬、収穫。本当はもう1週間くらい後に収穫したかったのですが、アイード・アルフトゥル(ラマダン明けのお祭り、1週間くらい休みになります)と重なるので今収穫しろ、といわれ不本意ながらも収穫しました。

2008年10月、収穫した果実を分析。しかし分析室のスタッフよりこんなに分析できるか!と言われ、それぞれ10個くらいしか分析してもらえず。たったそれだけのサンプルで差がわかるのか…と。しかしあまり差はなく、結論としてはシリアでは袋掛けはやらなくてもいいんじゃないかと。なんとなくわかってはいましたが、さあ次はこれをどう報告するか。

2008年10月、絵入りりんごを第4回国際農業展示会に出展。絵入りりんごは本来の目的ではなく、袋掛けをやるならとおまけでやってました。するとこちらの方が注目され、JICA事務所員から展示会があるとの情報を聞き、アイマンに絵入りリンゴを出展できないかお願いしたらGCSAR(試験場のトップ)のブースで出展させてもらえることが決まりました。どう展示されているか不安で向かった展示会場でしたが、ブースの一番目立つところ、ど真ん中においてもらい、それを見たときは涙が出そうになりました。

2009年3月、絵入りりんごを使った活動を提案。2008年、たくさんの人に絵入りりんごを見てもらい、自分でもやりたいという人が現れました。そこでこれを利用しない手はないなと思い考えたのが、絵入りりんご生産を通したりんご適正栽培技術の普及。絵入りりんごを作るためには、もちろん袋をかけなければいけませんが、良いりんごを作るための基礎的な栽培管理技術が行われていなければいけません。しかし、シリアではそれが行われていません。そこで、絵入りりんご生産を通してりんごの栽培技術を教えられたらな、と思いました。

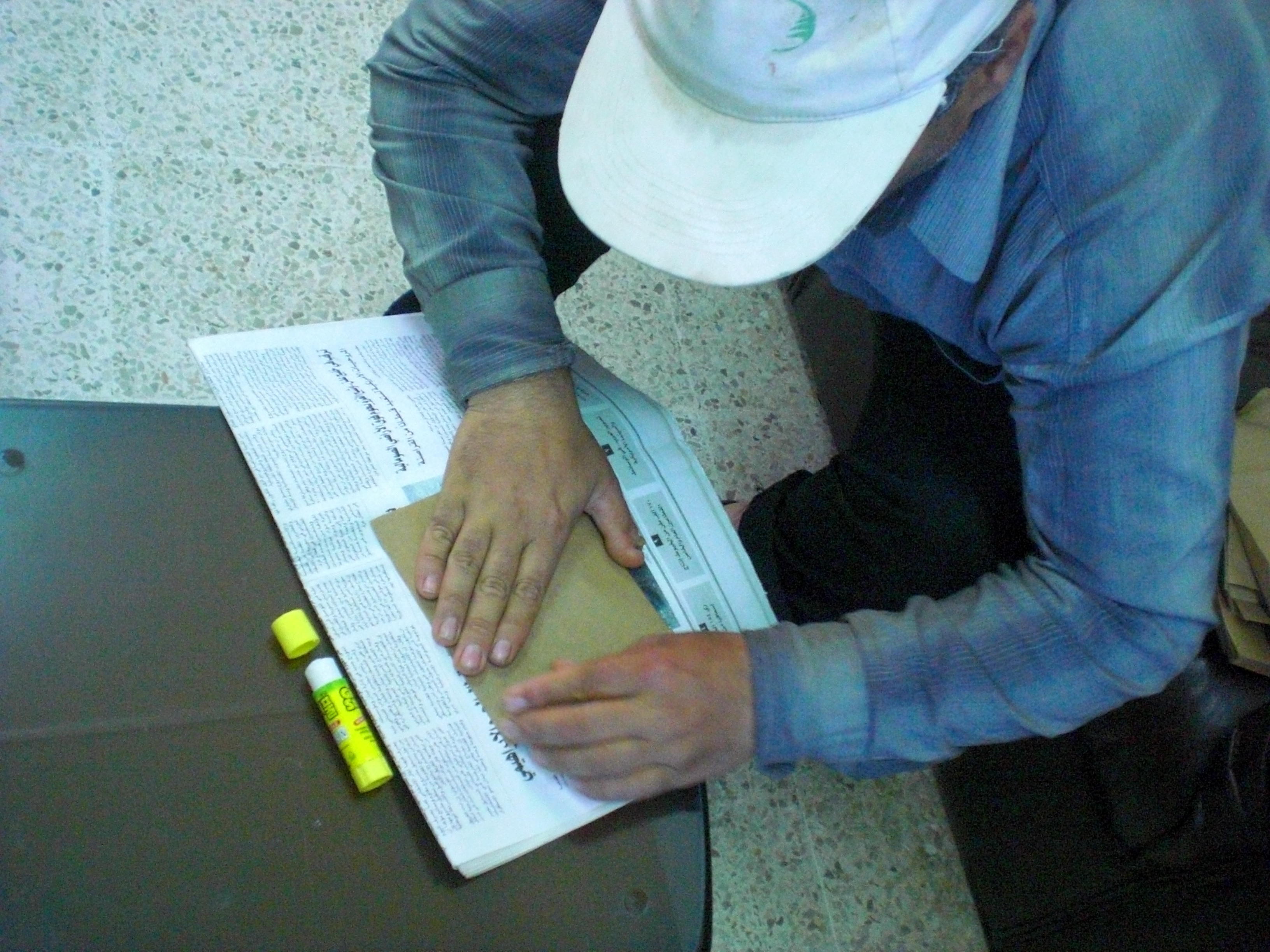

2009年5月、農業普及局長との面談、講習会開催決定。JICA職員のすすめもあり、その企画書を農業普及局に送ってもらったところ、局長直々に話を聞きたいということになり、農業普及局に行き話をしてきました。その結果、去年試験を行ったスルガヤだけではなくスウェーダ、ハマでもやってみないか?という話を頂きました。 各県5回、合計15回の講習を行うことが決まりました。 この時はもう天にも昇る気持ちでした。

2009年5月21日、第1回講習(スルガヤ)。第1回目の講習内容は摘果。アラビア語で資料も作り、準備万端だったはずなのですが、自分のアラビア語能力の不足、農家からの結構ハイレベルな質問に焦り、講習を行う大変さをいきなり痛感しました。また、スルガヤで使用するスターキングデリシャスは早期落果という性質があり、私はスルガヤはもう終わったころかと思っていたのですが、まだ終わっておらず、結局摘果もせずに帰ってきました。しかし、自家不和合成について知らない人が農家、普及員にいたことは新しい発見でした。

2009年5月26日、第1回講習会(ハマ)。スルガヤでの失敗を引きずったままのハマでも講習。道中なんどか帰りたくなりました。しかしスルガヤでの私の姿を不憫に思ったのか、このプロジェクトのカウンターパートであるサーレヘがかなり手助けをしてくれ、とりあえずは楽しく終えました。講義は摘果だけ行おうと思っていたのですがすでに果実が大きく、袋かけもやってしまいました。

2009年5月27日、第1回講習会(スウェーダ)。講習の内容、方法はハマとほぼ同じ。ただ、ここも果実が意外と大きく、しかもその時袋を持参していなかったので翌日改めて袋をかけに行きました。

いろいろ書きたいことはたくさんあるのですが、ダイジェスト版としてはこんな感じです。筆不精なのでまたいつ止まるかわかりませんが、もうちょっとシリアのこと活動のことを書いていきたいと思います。

しかし はじめはあまり力を注ぐつもりもなかった袋かけの試験ですが、それがたくさんの人の理解や協力もあり、りんごの栽培技術の講習会を実施するという形になるとは思いもよりませんでした。

この先何がどうなるかわからない。であれば目の前のやることをしっかりこなして次につなげていきたいと思います。